Q1. 食品に入っていた乾燥剤の再利用方法は?

A1.

乾燥剤は効力が残っていれば家庭での食品の保存や靴の乾燥などに再利用できます。

石灰乾燥剤(ライム)は粒状の生石灰が吸湿により粉状の消石灰に変化します。乾燥剤の袋を振ってみて原料が粒状の場合には効力が残っています。

シリカゲルとクレイ乾燥剤(ケアドライ、ユニットパック)は形状・色ともに変化しませんので残存能力の確認はできません。塩化コバルトを含有しない検湿用インジケータが混合されたシリカゲルは粒が吸湿により青色から暗赤色に変色します。暗赤色になったシリカゲルは効力がありません。

Q2. 乾燥剤の捨て方は?

A2.

収集される自治体(地方)により廃棄の方法や分別の基準が異なります。

化学的吸着の乾燥剤(ライム、ドライマックス)は原料が水と直に接触すると発熱することもありますのでご注意ください。

Q3. 石灰乾燥剤を誤って食べた場合の処置は?

A3.

原料の生石灰(酸化カルシウム)は水と反応し水和熱を発生します。火傷の兆候がみられる場合は、医師の診察を受けて下さい。

原料が吸湿済みで粉状(消石灰)の場合、通常はうがい程度の処置で済みます。消石灰(水酸化カルシウム)には毒性はなく、食品添加物としても使用が認められている物質です。しかし、水溶液は強いアルカリ性を示し粘膜を刺激しますので、飲み込んだ場合には牛乳または大量の水を飲み、医師の診察を受けて下さい。

Q4. シリカゲル、クレイ乾燥剤(ケアドライ、ユニットパック)を誤って食べた場合の処置は?

A4.

シリカゲル、クレイ乾燥剤とも反応性は低く、化学的に安定した物質です。体内に入っても消化・吸収されません。誤食した場合にはうがいをして、水・牛乳・お茶などを飲んで下さい。また、目に入った場合は擦らずに大量の水道水で洗い流して下さい。

Q5. 乾燥剤を食品と一緒に調理し、その料理を食べたがどうすれば良いか?

A5.

乾燥剤には毒性のあるものは含まれていません。加熱調理することで内容物が小袋から染み出ることはありますが、人体への影響はありません。特別な処置をしなくても問題はありませんが、気になるようであればその乾燥剤の小袋を持参して医師にご相談下さい。

Q6. 食品に入っていた乾燥剤がパンパンに膨れていたがなぜか?

A6.

膨らんでいた乾燥剤は石灰乾燥剤です。石灰乾燥剤の原料は生石灰(酸化カルシウム)です。生石灰は吸湿することで消石灰(水酸化カルシウム)に化学変化します。この時、粒状から粉状に変化し、体積が2~2.5倍に膨張します。乾燥剤の小袋は吸湿・膨張した際に破袋しないように余裕を持たせたサイズになっています。

※ 反応式 CaO + H2O → Ca(OH)2

Q7. 乾燥剤と脱酸素剤はどのように使い分ければ良いか?

A7.

乾燥剤は水蒸気を吸着することにより、包装内の湿度を低く保ち、食品が湿るのを防ぎます。脱酸素剤は酸素を吸収することにより、食品の酸化・変色やカビの発生を防ぎます。食品の持つ性質や保存の目的により両者を使い分けます。下記に代表的使用例を示します。

【食品】

| 効果 | 適用 | 使用例 |

|---|---|---|

| 防湿 | 乾燥剤 | 海苔、米菓、クッキー、乾椎茸、FD食品、健康食品 |

| カビ防止 | 乾燥剤 | 珍味、煮干、乾椎茸、乾麺 |

| 脱酸素剤 | 饅頭、洋菓子、煮干、生麺、味噌、珍味 | |

| 変色・変質 防止 |

乾燥剤 | 飴、珍味、乾椎茸、胡麻 |

| 脱酸素剤/アルコール保存剤 | 海苔、ナッツ類、珍味、畜肉加工品、胡麻 | |

| 虫害防止 | 脱酸素剤 | 穀類、ナッツ類、胡麻、乾椎茸、飼料 |

【非食品】

| 効果 | 適用 | 使用例 |

|---|---|---|

| 防湿 | 乾燥剤 | プラスチックフィルム、樹脂原料、医薬品 |

| カビ防止 | 乾燥剤 | 工芸品、木工製品、竹製品、皮革製品 |

| 脱酸素剤 | 繊維製品、皮革製品、ペット食品 | |

| 錆・曇り防止 | 乾燥剤 | 金属部品、電子機器、貴金属、ガラス製品 |

| 結露防止 | 乾燥剤 | 空輸梱包、コンテナ輸送、ガラス製品 |

| 変色・変質防止 | 脱酸素剤 | 医薬品、漢方薬、化粧品、染料 |

Q8. 乾燥剤の種類とその特徴は?

A8.

乾燥剤には、化学的乾燥剤と物理的乾燥剤があります。

前者(ライム、ドライマックス)は化学反応により、水と化合することで吸湿します。

後者(シリカゲル、ケアドライ、ユニットパック)は物質が変化せず、毛細孔に水蒸気を吸着します。

| 商品名 | 主成分 | 吸湿容量 | 安全性 | 経済性 | 原料の形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| ライム | 生石灰 | 大 | △ | ◎ | 粒状(生石灰)から粉状(消石灰)に変化 |

| ケアドライ、 ユニットパック |

粘土 | 中 | ◎ | ○ | 粒状 |

| シリカゲル | 二酸化珪素 | 中 | ○ | △ | ビーズ状 |

| ドライマックス | 塩化マグネシウム | 超大 | △ | ◎ | 粉末から吸湿が進むにつれ固化 |

Q9. 乾燥剤は再生可能か?

A9.

石灰乾燥剤(ライム)は吸湿により生石灰から消石灰へと物質が変化するため再生はできません。

ドライマックスは吸湿が進むにつれ固化するため再生はできません。

シリカゲル、クレイ乾燥剤(ケアドライ、ユニットパック)の場合、物質は変化せずに水蒸気を吸着するため、加熱することで原料の再生は可能です。しかし、包装用乾燥剤は外装にプラスチックフィルムや不織布を使用しているため、比較的低温度(100℃以下)で長時間の加熱が必要になります。

Q10. シリカゲルA形とB形はどのように異なるか?

A10

シリカゲルには、低湿度において吸湿能力の高いものと高湿度において吸湿能力の高いものの2種類があります。

前者はA形シリカゲルと呼ばれ、食品や金属部品の保存に乾燥剤として使用されます。

後者はB形シリカゲルと呼ばれ、調湿剤として利用されています。

A形は通常範囲の湿度では空気中の水蒸気を吸着するだけですが、B形は高湿度になれば水蒸気を吸着し、低湿度になれば放出する性質を持っています。

一般に乾燥剤として「シリカゲル」という場合はA形のことを指します。

シリカゲルの能力についてJISでは下記のように規格化されています。

| 項目 | A形 | B形 | |

|---|---|---|---|

| 吸湿率(%) | 20%RH | 8.0 | 3.0 |

| 50%RH | 20.0 | 10.0 | |

| 90%RH | 30.0 | 50.0 | |

| 含水率(%) | 2.5 | 2.5 | |

| PH値 | 4~8 | 4~8 | |

| 比抵抗値Ω・cm | 3,000 | 3,000 | |

Q11. 同じ物理的乾燥剤のシリカゲルとクレイ乾燥剤(ケアドライ、ユニットパック)はどのように異なるか?

A11

シリカゲル、クレイ乾燥剤(ケアドライ、ユニットパック)とも空気中の水蒸気を物質の毛細孔に物理的に吸着するため物理的乾燥剤と呼ばれます。

シリカゲルは土壌成分である珪砂に化学処理を施し、純度の高い二酸化珪素を精製、毛細孔を形成したビーズ状の物質です。

クレイ乾燥剤は特殊な毛細孔を持つ土壌成分を活性化したもので、風袋を分けて廃棄すれば自然にもどる環境に優しい乾燥剤です。

Q12. 乾燥剤を開梱後、使い残しはどのように保管すれば良いか?

A12

乾燥剤はそのまま放置すると空気中の水蒸気を吸収して乾燥能力が低下します。使い残しがある場合、乾燥剤の入っていたポリ袋の口を輪ゴム等で密閉し、湿度の低い涼しい場所で保管して下さい。

Q13. 金属のサビ防止には乾燥剤と脱酸素剤のどちらが良いか?

A13

サビ(酸化物)発生の主要因は、酸素と水(水蒸気)の存在です。そのどちらかを除去することでサビを防止できます。

脱酸素剤を使用する場合、包装材料には酸素バリア性の高いものが必要となります。シール不良やピンホールがあると効果は全く期待できなくなるため取り扱いに注意が必要です。また、金属の種類によっては脱酸素剤成分の影響で表面が変色する場合があり、適用前に実装テストによる十分な確認が必要です。

乾燥剤を使用する場合、防湿性の高い包装材料が必要ですが、脱酸素剤用と比べ経済的です。もちろん、シール不良やピンホールは好ましくありませんが、脱酸素剤の場合のように効力が全くなくなることはなく、不安であれば多めの乾燥剤を使用することで安全性を確保できます。

Q14. 金属のサビ防止には、どの乾燥剤が適しているか?

A14

シリカゲルは原料が酸性のため、包装材料に包まれた形態であっても、長時間にわたり金属製品と接触することは好ましくありません。

クレイ系乾燥剤は潮解性もなくpHも中性に近いため、原料が金属製品と接触しても腐食の原因となることは少なく、安心してご使用いただけます。

Q1. 食品に入っていた脱酸素剤を再利用できるか?

A1.

脱酸素剤は一度使用されたものは効力が失われており、再利用はできません。

Q2. 脱酸素剤の捨て方は?

A2.

家庭では不燃ごみとして捨てて下さい(有機系脱酸素剤は焼却可能ですが、一般の方が鉄系と見分けることは困難です)。

事業用途で使用済み品が多量に出る場合、産業廃棄物として処理して下さい。

Q3. 脱酸素剤を誤って食べた場合の処置は?

A3.

鉄系は非消化性で、体内に入っても自然排泄されます。有機系は食品添加物をベースにしていますので安全性が高いです。誤食した場合はうがいをして水・牛乳・お茶などを飲んで下さい。気になる場合は医師にご相談下さい。

Q4. 食品に封入されていた脱酸素剤を取り出すと発熱しているが?

A4.

脱酸素剤は有機物や鉄粉が酸素と反応して包装内の酸素を吸収しますが、この反応には発熱を伴います。脱酸素剤に酸素吸収能力が残っていた場合、袋から取り出すと反応が始まり発熱することがあります。しかし、脱酸素剤が発火したり、触れて火傷を負うような急激な発熱ではありません。

Q5. 脱酸素剤を食品と一緒に電子レンジで加熱できるか?

A5.

脱酸素剤の小袋が破裂や発火する場合がありますので、必ず事前に取り出して下さい。

Q6. 脱酸素剤の種類とその特徴は?

A6.

- 1) 脱酸素剤には鉄系と有機系があります。

-

「鉄系脱酸素剤」は鉄が錆びるとき(酸化反応)に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現します。

「有機系脱酸素剤」は有機物を主成分としています。OCタイプは酸素吸着量とほぼ同等の炭酸ガスを発生しますので容器の収縮がなく、潰れやすいソフトな食品の保存に適しており、包装済み最終製品を金属検知器で検査することも可能です。

- 2) 脱酸素剤には自己反応型と水分依存型があります。

-

自己反応型脱酸素剤は外袋を開封して空気に触れると同時に酸素を吸収しますが、水分依存型脱酸素剤は高水分活性(AW0.8~0.98)の食品に適用される脱酸素剤であり、食品から蒸散する水分に接触して酸素吸収を開始します。

効果確認のために実装テストを必ず実施してください。

Q7. 新製品に脱酸素剤を使いたいが、品種やサイズをどのように選べばよいか?

A7.

品種は製品等の水分活性や封入作業時間の他、個別の条件により異なりますが、サイズは対象品と一緒に封入された空気(酸素)の容積以上のサイズを選択して下さい。脱酸素剤のサイズ表示はメーカにより空気容量と酸素容量の場合がありますので注意が必要です。両者の関係は次のようになっています。

空気容量÷5=酸素容量

酸素容量×5=空気容量

Q8. 脱気現象を防止する方法は?

A8.

脱酸素剤を使用すると、包装内に封入された空気の約5分の1にあたる酸素が吸収され、その量だけ包装内の容積が減少します(脱気現象)。これを防止するには次のような方法があります。

- 1) 有機系脱酸素剤(オキシムーブOCタイプ)の選択

-

吸収した酸素とほぼ同量の炭酸ガスを発生しますので、袋や包装容器の収縮や変形がなく、炭酸ガスによる静菌効果も期待できます。

- 2) アルコール食品保存剤フレッシュケアの選択

-

エタノール・ガスの静菌作用により、カビなどの悪変から食品を守ります。

- 3) 不活性ガス置換との併用

-

食品等の酸化防止対策には窒素ガス等の不活性ガス置換を行い包装内の酸素を追い出す方法があります。しかし包装内の酸素を0%にするのは困難であり、また、酸素が包装材料の表面から僅かずつ透過するため、長期保存には脱酸素剤の併用が必要です。

※ 脱気現象を防止するために、容量不足の脱酸素剤を使用するのは絶対におやめ下さい。残存酸素や包装材表面から透過する酸素により、商品の品質劣化の原因となります。

Q9. 脱酸素剤を使用すれば、食品の発酵を防げるか?

A9.

発酵を伴う酵母など、嫌気性菌の繁殖を脱酸素剤で抑制することは困難です。

Q1. 脱酸素剤とFreshCareはどのような違いがあるか?

A1.

| (1) | FreshCare: | エタノールガスが徐々に蒸散し、食品に付着している微生物を静菌し、カビ等の発生を防ぎます。 |

| 脱酸素剤: | 酸素を吸収することにより、食品の酸化・変色やカビ等の発生を防ぎます。 | |

| 両者ともカビの発生を防止できます。酵母は酸素があってもなくても生育します。 | ||

| (2) | FreshCare: | OP/CPなど安価なバリア性のないフィルムが使用できます。 |

| 脱酸素剤: | KOPやEVOHなどバリア性のある高価なフィルムが必要です。 | |

| (3) | FreshCare: | エタノールガスが水分の蒸発を防ぎ、しっとり感を保持します。 |

| 脱酸素剤: | 商品によっては水分を奪い、硬くなる場合があります。 | |

| (4) | FreshCare: | 製品を開けた時にアルコール臭がしますが、食品に入れた場合はほとんど気になりません。 |

| 脱酸素剤: | 脱酸素剤は臭いがしません。 | |

| (5) | FreshCare: | 長期間の保存に不適です。食品によりますが保存期間は最長で2ヶ月程度までとお考えください。 |

| 脱酸素剤: | FreshCareより長期間食品を保存することができます。 |

Q2. FreshCareの使用量は?

A2.

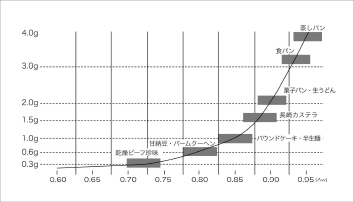

(1)水分活性値(AW)を測定します。

(2)食品の重量を測定します。

(3)FreshCareの必要グラム数を計算します。

水分活性0.85で食品重量が300gの場合:

下表より0.85の時は下表により100gあたり1g相当のFreshCareが必要です。

FreshCareの必要量=100gあたり必要量x食品重量÷100

1gx300g÷100=3.0gのFreshCareが必要です。